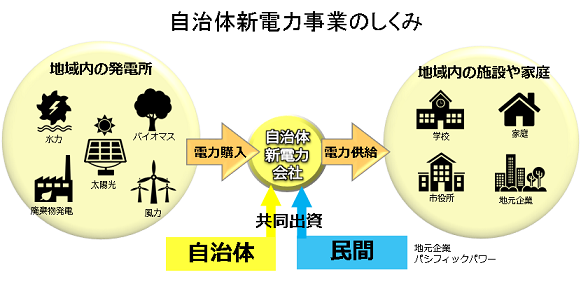

自治体新電力とは

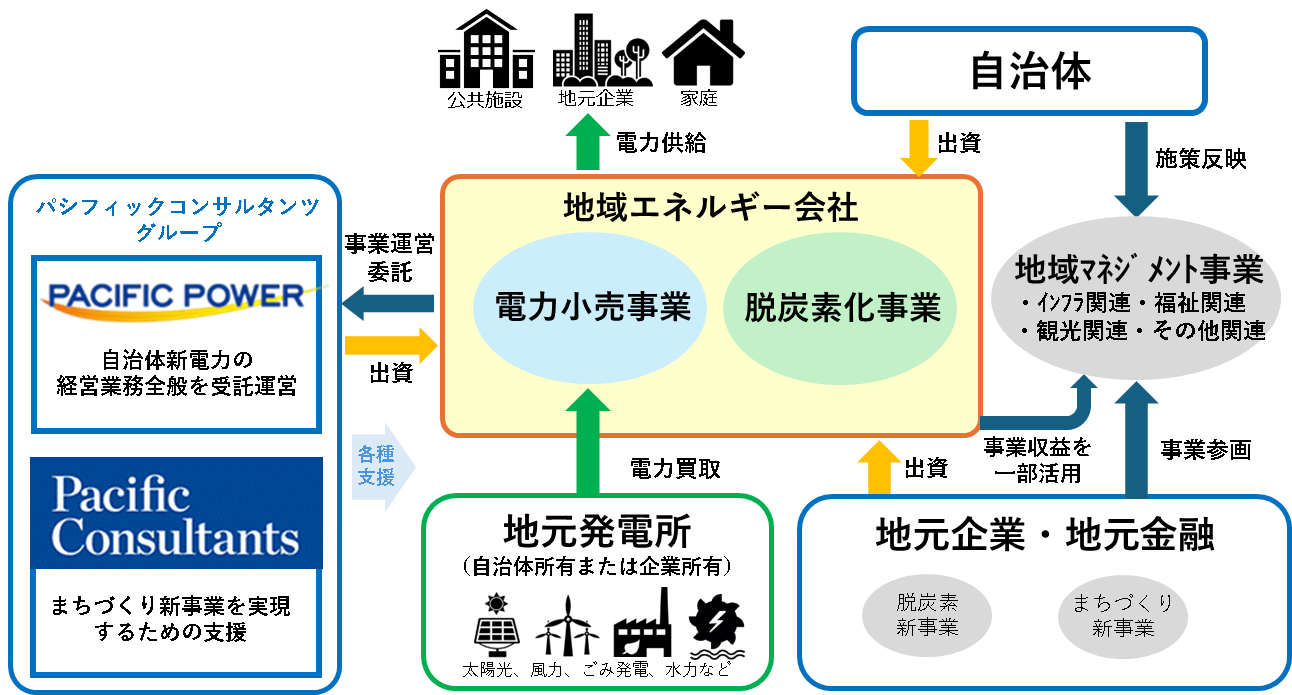

自治体と地域企業、専門ノウハウを有する地域外企業が、地域振興を目的として、共同出資で設立する地域エネルギー会社です。 特に自治体も出資し、地域内の発電電力を最大限に活用し主に地域内の公共施設や民間企業、家庭に電力を供給する小売電気事業を事業の柱としているものを「自治体新電力」といいます。

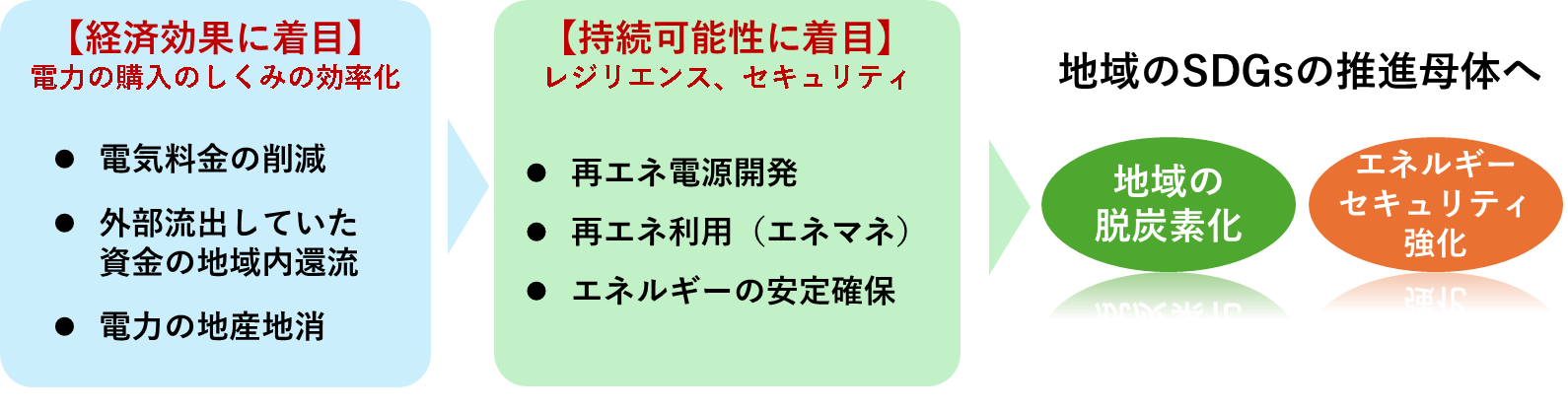

私たちが目指す自治体新電力

自治体新電力は、電気代を下げたり、エネルギーの地産地消を進めたりする効果がありますが、私たちはそれに留まらず、 自治体新電力が地方創生や脱炭素化の新たな担い手となることを目指し、それらを自治体、地元企業と協力して着実に実現していきます。

パシフィックパワーが参画する自治体新電力会社の特徴

パシフィックパワーは、公共支援を70年以上にわたり行ってきた親会社のパシフィックコンサルタンツの社会的な信頼をベースに、 自治体、地元企業とパートナーシップを構築し、数多くの自治体新電力会の設立・運営に携わっています。 パシフィックパワーが参画する自治体新電力会社は以下の特徴を備えています。

地域の脱炭素化や地方創生を最終目的としている(小売電気事業だけでは終わらない)

利益は全て地域に再投資、還元している(営利目的ではない)

供給開始後1年で全て黒字化している

制度変更などの事業環境の変化(※1)に対して柔軟に対応できる体制

電力システム改革における新たなエネルギー事業の創出

自治体新電力を通して様々な提案を積極的に行い、具体的な行動をおこしています。

利益を抑え地域の利益を優先します。太陽光発電設備や蓄電池、省エネ診断の実施や省エネ機器の導入、電気自動車、福祉関連の寄付など、様々な形で利益還元しています。

数%~15%の利益確保を達成しています。

国の制度や電力市場を徹底分析し、自前の需給管理体制・システムでそれらに柔軟に対応しています。

FIP制度、容量市場、需給調整市場、脱炭素電源オークションなどの新しい制度を積極的に事業に取りこんでいます。

全国で地方創生の取組が進められていますが、補助金頼みで補助金が切れると事業の継続が困難になることがあります。 そうではなく、事業の継続的な運営主体に民間も参画する自治体新電力会社がなることで、将来にわたり 地域サービスを維持向上させる事業を継続することができます。

パシフィックパワーは、ひとたび自治体新電力会社を立ち上げたからには、地域と共に必ず地域の低炭素化や地方創生を成し遂げるという信念を持って取り組んでいます。

以下は、国の補助金の活用事例です。近年では、自治体新電力会社自体が補助の申請主体になることができる補助金事業も増えています。 毎年の国予算を調査分析しており、地域のニーズに合わせた適切な補助金事業を探し出し地域に提案しています。

| 年度 | 補助事業名(所管) | 申請事業名 | 申請or実施者 |

|---|---|---|---|

| R4~6 | 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業(環境省) | リアルタイムCO2排出係数開発・実証事業 | パシフィックパワー |

| R5~9 | 第3回 脱炭素先行地域づくり事業(環境省) | 特産農産物施設園芸の脱炭素化・付加価値向上と地域連携型の再エネ拡大・レジリエンス強化の実現 | 高知ニューエナジー |

| R4~8 | 第2回 脱炭素先行地域づくり事業(環境省) | ミルクタウン那須塩原のチャレンジゼロカーボン ~青木地区ゼロカーボン街区構築事業~ |

那須野ヶ原みらい電力 |

| R4~8 | 第2回 脱炭素先行地域づくり事業(環境省) | さりげない支えあいのまちづくりオール湖南で取り組む脱炭素化プロジェクト | こなんウルトラパワー |

| R3~7 | 公共施設の設備制御による地域内再エネ活用モデル構築事業(環境省) | 佐世保市における廃棄物発電最大限活用×島嶼部を含む災害対応力強化分散型エネルギー拠点形成事業 | 西九州させぼパワーズ |

| R2 | 滋賀県スマートコミュニティ検討支援事業補助金(滋賀県) | 湖南市地域におけるEV活用型スマートコミュニティ構想 | こなんウルトラパワー |

| R2~6 | 公共施設の設備制御による地域内再エネ活用モデル構築事業(環境省) | 湖南市における再エネ促進と防災を目的としたエネルギー拠点ネットワーク化事業 | こなんウルトラパワー |

| R2~6 | 公共施設の設備制御による地域内再エネ活用モデル構築事業(環境省) | 南部だんだん いのち・暮らし・地域を守る再エネ活用モデル事業 | 南部だんだんエナジー |

| R1 | 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業(環境省) | 湖南市公共施設における太陽光発電及び運転制御設備等導入計画策定事業 | こなんウルトラパワー |

| R1 | 地域の活性化等に資するプロジェクトへの再生可能エネルギー利用の取組支援(滋賀県) | こなんソーラーシェアリングによる農福連携プロジェクト | こなんウルトラパワー |

| R1~2 | 地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業(環境省) | 地域新電力事業を核とした地域循環共生圏検討事業【湖南市版シュタットベルケ構想】 こなんウルトラパワーを核とした地域循環共生圏の実現に向けて(湖南市) |

こなんウルトラパワー協力 |

| R1~2 | 地域循環共生圏づくりプラットフォームの構築に向けた地域循環共生圏の創造に取り組む活動団体(環境省) | 京都府亀岡市、熊本県小国町 | 亀岡ふるさとエナジー、ネイチャーエナジー小国協力 |

| R1 | 省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業(経済産業省) | 京都府亀岡市における省エネ相談プラットフォーム事業 | 亀岡ふるさとエナジー |

| H30~31 | 地熱資源量の把握のための調査事業費助成金交付事業 | 地熱資源量の把握のための調査事業(小国町:北里南部地域) | ネイチャーエナジー小国支援 |

| H30~R2 | 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業(環境省) | 畜産バイオガスエネルギーの自家利用スキームにおける事業性評価業務 | Cocoテラスたがわ |

| H30~R2 | 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業(環境省) | 小国町福祉施設における再生可能エネルギー設備等導入事業化計画策定事業(社会福祉法人小国町社会福祉協議会) | ネイチャーエナジー小国支援 |

| H30 | 地域の多様な課題に応える低炭素な都市・地域づくりモデル形成事業(環境省) | 新電力会社を中心とした官民連携で再生可能エネルギーの導入拡大を図る持続的な低炭素都市モデル構築事業(湖南市) | こなんウルトラパワー |

| H30 | 地域低炭素化推進事業体設置モデル事業(環境省) | エリアワーカー(地元企業・テレワーカー等)とカーボンマネージャー(自治体新電力)によるエリアカーボンマネジメント体制構築事業 | こなんウルトラパワー、亀岡ふるさとエナジー、Cocoテラス田川 |

| H30 | 需要家側エネルギーリソースを活⽤したバーチャルパワープラント構築実証事業(経済産業省) | 需要家側エネルギーリソースを活⽤したバーチャルパワープラント構築実証事業におけるリソース制御(小国町) | ネイチャーエナジー小国支援 |

| H29~R1 | 農山漁村再生可能エネルギー地産地消型構想支援事業(農林水産省) | 地域の恵みを活かした小国町農林コミュニティ協議会 | ネイチャーエナジー小国 |

| H29~R1 | 省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業(経済産業省) | 滋賀県湖南市における省エネ相談プラットフォーム事業 | こなんウルトラパワー |

| H29 | スマートコミュニティ導入促進事業(Ⅱ.スマートコミュニティ構築事業) | 相馬市再生スマートコミュニティ構築事業(地域エネルギーマネジメントシステム及び電力流通システム) | そうまIグリッド |

| H29 | 木質バイオマス資源の持続的活用による再生可能エネルギー導入計画策定事業(環境省・経済産業省) | 湖南市木質バイオマス再生可能エネルギー導入策定業務委託(湖南市) | こなんウルトラパワー協力 |

| H29 | CO2削減ポテンシャル診断事業(環境省) | CO2削減ポテンシャル診断事業(社会福祉法人小国町社会福祉協議会) | ネイチャーエナジー小国支援 |

| H29 | 地域と連携したCO2排出削減促進事業(環境省) | 楽しく賢く!「COOL CHOICE」事業(小国町) | ネイチャーエナジー小国協力 |

| H29 | 地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進事業(経済産業省) | むつざわスマートウェルネスタウンにおける地元産ガス100%地産地消システム構築事業(千葉県睦沢町) | CHIBAむつざわエナジー |

| H28 | 地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業(経済産業省) | むつざわスマートウエルネスタウンにおけるエネルギーサービス・マネジメント事業マスタープラン策定事業(千葉県睦沢町) | CHIBAむつざわエナジー | H28 | 地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業(経済産業省) | 地熱資源による地産地消型面的エネルギー供給事業化可能性調査(熊本県小国町) | ネイチャーエナジー小国協力 |

| H28 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境省) | 地方公共団体カーボンマネジメント強化事業(滋賀県湖南市) | こなんウルトラパワー協力 |

| H28 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境省) | LED照明導入促進事業(滋賀県湖南市) | こなんウルトラパワー協力 |

| H27 | 地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業(経済産業省) | むつざわスマートウエルネスタウンにおけるエネルギーサービス・マネジメント事業化可能性調査(千葉県睦沢町) | CHIBAむつざわエナジー協力 |

※1 昨今の電力業界の大きな動き

これまでも頻繁に電力システムに大きな変更が加えられてきましたが、今後も様々な動きが予定されています。

新電力事業の最大のリスクは制度変更にあると言っても過言ではありません。

事業継続のためには、このような事業環境の変化をいち早く把握、分析し、変化をチャンスに変えていくことが必要です。

- 環境価値市場の本格運用

- 容量確保義務と容量市場の創設

- 需給調整市場の創設

- 旧一般電気事業者の発送電分離

- FIT制度からFIP制度への移行

- インバランス制度の見直し

- 系統蓄電池の普及

- 脱炭素電源オークション制度の創設

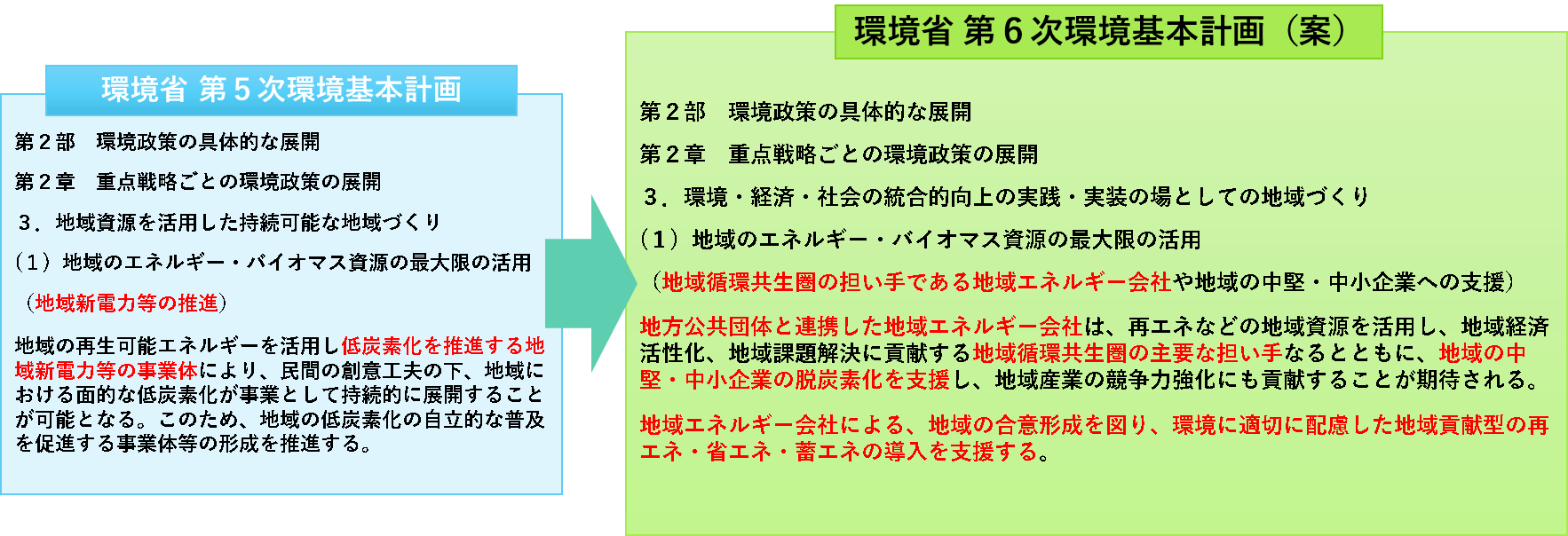

自治体新電力に対する期待

2018年4月に策定された環境省の第5次環境基本計画には「地域新電力等の推進」という箇所で、地域新電力への期待の記載がありました。 5年経過し、見直中の第6次環境基本計画では明確に「地域循環共生圏の担い手である地域エネルギー会社」と謳われており、 地域の中堅・中小企業の脱炭素化を支援することも期待されています。

自治体新電力が地域の脱炭素化の推進役に!

環境省は全国に脱炭素先行地域を選定しましたが、その多くは計画を実行できていない状況です。

パシフィックパワーが参画する自治体新電力も3か所の脱炭素先行地域の共同申請者になっていますが、事業を進めるのは容易ではありません。

その要因の1つとして、脱炭素先行地域に対する交付金は設備の導入費にしか充てられないため着手がしにくいことがあります。

実際に太陽光や蓄電池を導入するためには事前の調査と検討が必要ですが、それなりのマンパワー(費用)がかかります。

施工会社に調査検討段階で協力をお願いしたとしても、補助金の性質上、施工会社は公正に選定しなければなりませんので、必ずしもその施工会社に

発注できるとは限りません。

この費用がない状態で当社や自治体新電力会社の株主が懸命に支援し、自治体新電力の利益を多少充てるなどもしながら事業を推し進めていますが、

それにも限度があります。

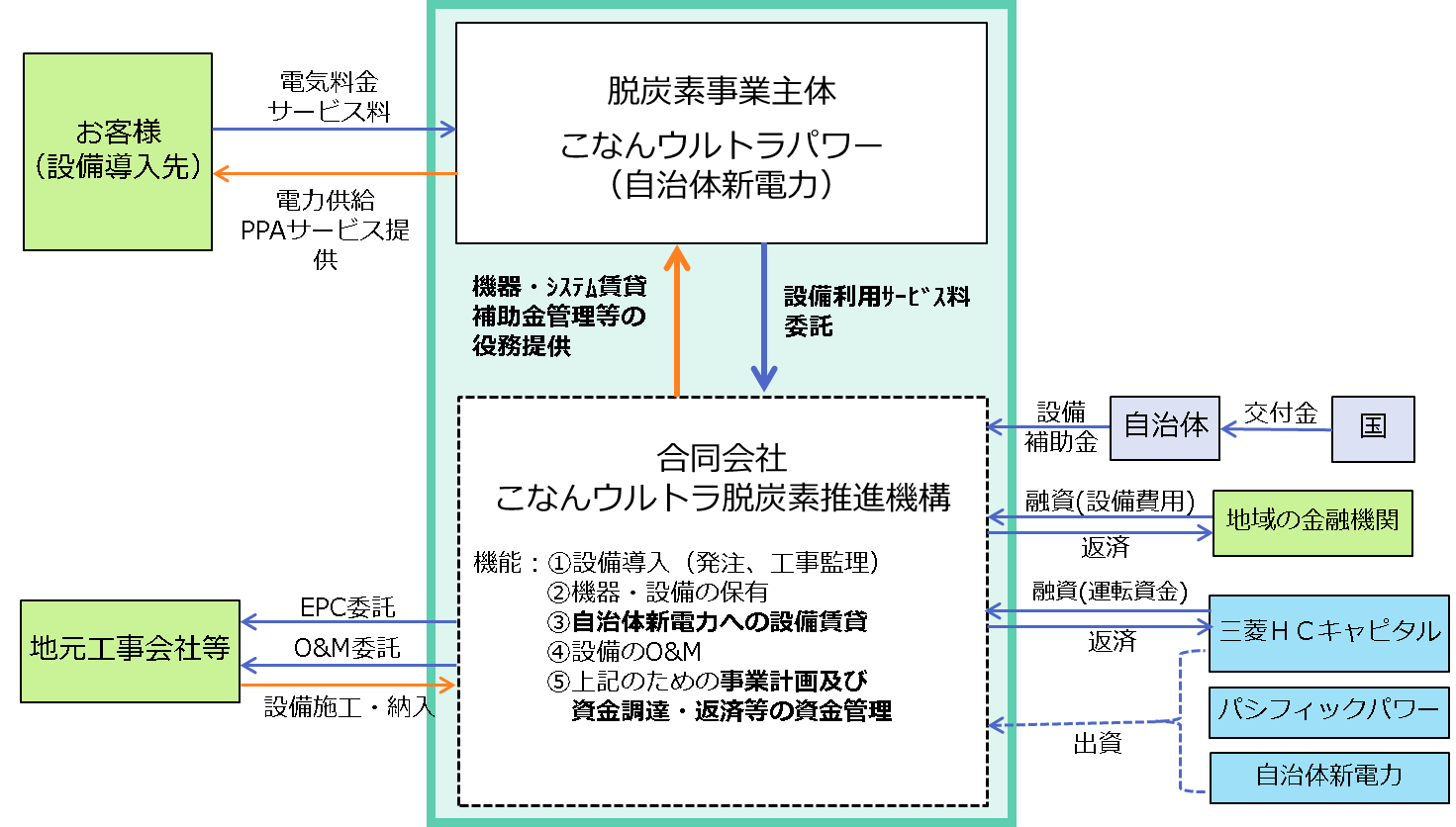

このような課題を解決するために、こなんウルトラパワーの脱炭素先行地域では、設備導入とその資金調達・設備所有を担う特別目的会社

「こなんウルトラ脱炭素推進機構」を設立しました。この脱炭素推進機構は当面の損益はマイナスとなりますが、それは綿密な計画での想定内で、

将来の収入を見込んで費用を充てることで計画を実行できる体制を確保し、15年間の長期間で確実にこれらの費用を回収しつつ、

適切な利益をも自治体新電力会社にもたらします。自治体新電力会社と脱炭素推進機構の両輪で地域の脱炭素化の推進役を担っていこうというものです。

なお、設備導入費用の資金調達に関しては地域金融会社にお願いすることが前提ですが、この脱炭素推進機構に出資する金融会社が自ら計画を作成、

精査するからこそ可能になるものです。

※簡易な調査で立てた計画で脱炭素先行地域に選定されたケースでは、必ずしも採算の合う15年間計画を立てられるとは限りません。

自治体新電力会社が真の地方創生の担い手に!

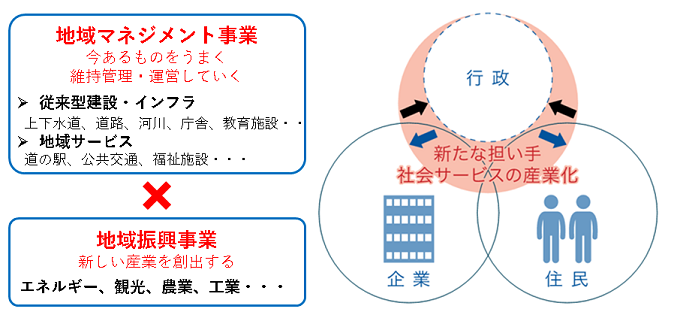

地域の維持、発展のためには、

今ある地域インフラ、サービスをうまく維持管理・運営していく『地域マネジメント事業』

(守りの事業)と新しい産業を創出する『地域振興事業』(攻めの事業)を、地域の実情や

ニーズに合わせて適切に実施していく必要があります。

自治体新電力会社は、官民が協力して出資し設立する会社であることから、地域の公的なサービスにおいて、民間のノウハウ・経営感覚

を活用していくことができます。

そして小売電気事業は、スタート時に大きな設備投資がなく毎年継続的に事業利益もあがることから、

それをベースとして地域の低炭素化事業や地方創生事業を展開していくことができます。

自治体電力会社は、10年、20年と長期にわたる事業実施を想定した「地域の持続的なサービス提供の担い手」になることができます。

電気の小売に留まらない、真の地方創生の担い手である地域の「エネルギー・まちづくり会社」になることができるのです。

パシフィックコンサルタンツグループは、70年以上の公共支援で培ってきた信頼、技術、ノウハウを活かし、また、

新たな技術開発、事業経営スキーム構築も進めることで、地域でのエネルギー事業、道の駅経営、観光事業、インフラ維持管理(道路、上下水道等)、

公共施設管理、パークマネジメント、空港経営などのサービス事業に取り組んでいます。

このような取り組みの中で、グループ全体で「自治体新電力会社=地域エネルギー会社」を支援サポートしていきます。

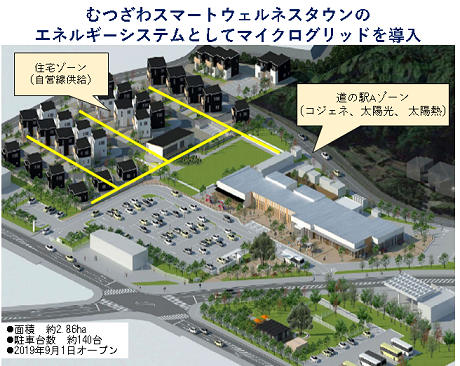

自治体新電力のマイクログリッド事例『日本版シュタットベルケに向けた事業多角化の第一歩』!

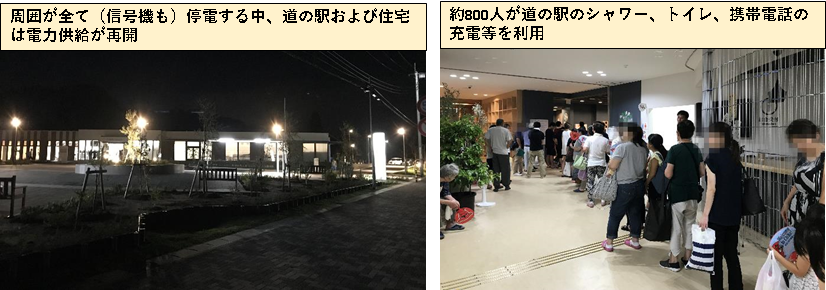

2019年9月の台風15号による千葉県広域大停電の際、当社出資の自治体新電力「CHIBAむつざわエナジー」が導入・運営する

マイクログリッド(道の駅と住戸33戸への電力供給)では、周辺が全て停電する中、このエリアだけは電力供給を継続し、

温浴施設を周辺住民に開放し800人以上に、シャワー、トイレ、携帯の充電を提供しました。

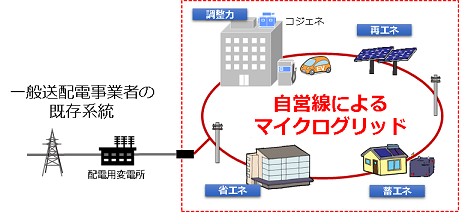

マクログリッドとは、複数の発電設備、蓄電設備などから、独自に敷設した配電線(自営線)を使って、需要施設へ電力を供給する

分散エネルギーシステムで、配電事業と小売電気事業、発電事業、熱供給事業からなります。

系統と1点で連系し、それ以降は自営線で電力を供給し、系統停電時にも自立的に運転を継続できますので、災害に強い電力システムと言えます。

CHIBAむつざわエナジーは、千葉県睦沢町の道の駅と町営住戸の複合開発「むつざわスマートウェルネスタウン」における電力システムに

マイクログリッド設備(コジェネ発電設備、太陽光発電設備、太陽熱設備、地中の配電設備など)を導入し、電気と熱を供給しています。

雇用創出のための仕組みをつくる!

パシフィックパワーが参画している自治体新電力会社では、それぞれの経営状況や地域のニーズに合わせて、雇用創出の仕組みをつくることに取り組んでいます。

例えば、滋賀県のこなんウルトラパワーでは、事業収益を活用して公共施設の省エネルギー診断を行い、中学校の体育館の照明をLED化しました。

これにより、その設計、工事、メンテナンスなどの仕事を地元企業に生み出すことになります。

今後更に省エネや再エネ事業等を拡大し、エネルギービジネスを地域に根付かせることで、

自治体新電力だけでなく地元企業も含めた「地域の雇用創出の仕組み」を作っていきます。

地元企業は様々な経営資源をお持ちですので、その経営資源を最大限活用し、地元企業の経営の多角化を図り、その収益性と安定性を高めていくことこそが、

より多くの持続的な雇用創出につながると考えます。また、地元企業との連携事業の中で、自治体新電力会社でも雇用が生まれてくるものと考えます。

私たちは地元企業と協働で様々な事業に積極的に取り組み、地域雇用を増やす仕組みづくりをしていきたいと考えています。